招待状の作成方法とマナー

デザインを考える

正式な結婚報告でもある結婚式の招待状。このデザインは、ゲストが持つふたりの結婚式のイメージに繋がっていく重要なもの。

会費制のパーティなどがそのよい例なのですが、会費が2万円という比較的高めの設定で、披露宴としてご案内する際に、招待状をフォーマルなイメージのもので出すと、ゲストの服装もフォーマルになり、招待状をカジュアルなものにして出すと、ジーンズで現れる方もいるということが実際にあります。

それだけ招待状から受けるイメージの影響があるということ。だからこそ、カジュアルに見られがちな会費制の場合は、特にしっかりとした招待状を出すことをお勧めします。

しかし、会場にお願いすると、費用も高くなりますよね。

手作りやBlue&Whiteのフルオーダーを活用してステキな招待状を作ってくださいね。

招待状に書くべきは、下記の3点です。

1. 2人の婚約・結婚の報告

2. 披露宴への招待とその告知

3. ゲストの出欠確認(返信ハガキの締切日)

この内容はどんなウェディングでも共通。二次会の案内も同じような書き方になります。

挙式はそのスタイルによって、披露宴の列席者全員が参列する場合と、親族や仲のよい友人のみが参列する場合があります。

全員参列の場合は招待状自体に案内文を入れてしまいますが、全員でない場合は「ふせん」という小さなカードを別に作り、参列していただく人だけに同封して案内をします。

○ポイント

結婚式のテーマや、会場の雰囲気で選ぶ。

安っぽいカードや、奇抜なデザインは好まれません。

まずは招待客をリストアップしましょう

招待状を何通作るのか、それを割り出すために、「招待者リスト」を作成します。招待状は夫婦や家族には連名で1通出せばよいので、まず招待したい人のリストを作り、夫婦や家族をチェックして、招待状の必要枚数をまとめておきましょう。

親戚の招待については、家族ともよく相談して決定すると良いでしょう。

お互いのリストを照らし合わせ、友人や親戚などの偏りがあまり出ないよう、調整をしていきましょう。

文面を考える

差出人は、基本的に両家の親の名前か、新郎新婦本人の名前のどちらかです。本来は「招待状の差出人=披露宴を取り仕切っている人」なので、過去には、披露宴の費用負担者が差出人などということも言われました。

今では、考え方は人によってさまざまですから、招待者にふさわしいかどうかで決めるようになってきています。

例えば、招待するのが友人ばかりなら新郎新婦の名前で出したほうが分かりやすいですし、親族が多いとか、新郎の家が会社を経営しており、その関係者を呼ぶといった場合は、本人より親の名前で出した方が分かりやすいですよね。

相手へのお知らせとして、分かりやすいことはとても重要です。

また、親の名前ならフォーマルでかっちりした雰囲気に、自分達の名前ならカジュアルでやわらかな雰囲気になるので、2人の考える披露宴のイメージに合わせて決めるという方法もあります。

【必ず用意するもの】

・招待状本体

・封筒 (裏側に両家の差出人の住所と名前を印刷します)

・封筒をとじるシール

・切手(慶事用)

・返信用はがき(切手を貼るのをお忘れなく)

・付箋(挙式案内や親族紹介、祝辞などの種類あり)

【入れると便利なもの】

・ゲストカード(当日芳名帳に記入する手間が省け、受付の混雑を緩和します)

・タイムラインカード(当日の一日の流れを記したカード)

・時候の挨拶

・挙式・披露宴の日時・場所のご案内

・ふたりの氏名・差出人名

・出欠の返事の締切日

・地図(会場などで手配できます)

・二次会のご案内

・遠方ゲストのための交通案内や観光マップなど

招待状作成の基本マナー

○まずは一言

招待予定者には、あらかじめ結婚式が決まったこと、披露宴に出席して欲しいことを伝えておくといいでしょう。

いきなり招待状を送りつけるのはマナー違反です。

○一字下げと句読点

「お祝い事には区切りをつけない、終止符を打たない」というように、招待状の文章は「、」や「。」などの句読点を使わないで 段落変えの際も文頭を一字下げません。

句読点をつけたいところは、一字分、空白をあけましょう。

○忌み言葉

「忌み言葉」と言って「切れる」「去る」「離れる」「壊れる」「嫌う」「枯れる」など別れや終わりを連想するような言葉を使うのはタブーです。

繰り返しを意味する「重ね重ね」「再び」などの言葉も使わないようにしましょう。

また、漢字にも意味があるのを知っていますか?

「お忙しい中」に含まれる「忙」という漢字や「絶」などは、慶事では避けられることが多い漢字です。

ひらがなに変更したり、「ご多用中」などと、言い回しを変えてみるのも良いでしょう。

これは、地域・式場によって、多少の違いがありますが、「上」「下」という漢字も使用を控えている場合がございます。

「~申し上げます」を、あえて「~申しあげます」としたり、「~下さい」を「~ください」とひらがなにする場合もございます。

○招待状は手渡しが正式

本来、招待状は手渡しするのがベストなのですが、最近は郵送が主流になってきました。

勤務先の方達やお友達など、お会いする機会がある方には、直接手渡ししてもいいのです。

その際の注意ポイントは、封筒の宛名書きは相手のお名前だけとし、住所は入れないことです。

住所が入っていると「たまたまお会いできたので、ついでに手渡ししました」ということになってしまい、かえって失礼にあたります。

もしも住所を入れてしまったら、手渡しではなく郵送にしましょう。

また手渡しであっても、出欠確認用の返信ハガキに切手を貼って同封します。

お返事は即答ではなく、相手の方の都合にお任せするのがマナーだからです。

しかし、媒酌人・主賓への招待状を郵送で済ませるのは失礼にあたります。必ず手渡ししてください。

遠方で手渡しできない場合は、郵送の際に、自筆のあいさつ文を添えておきましょう。

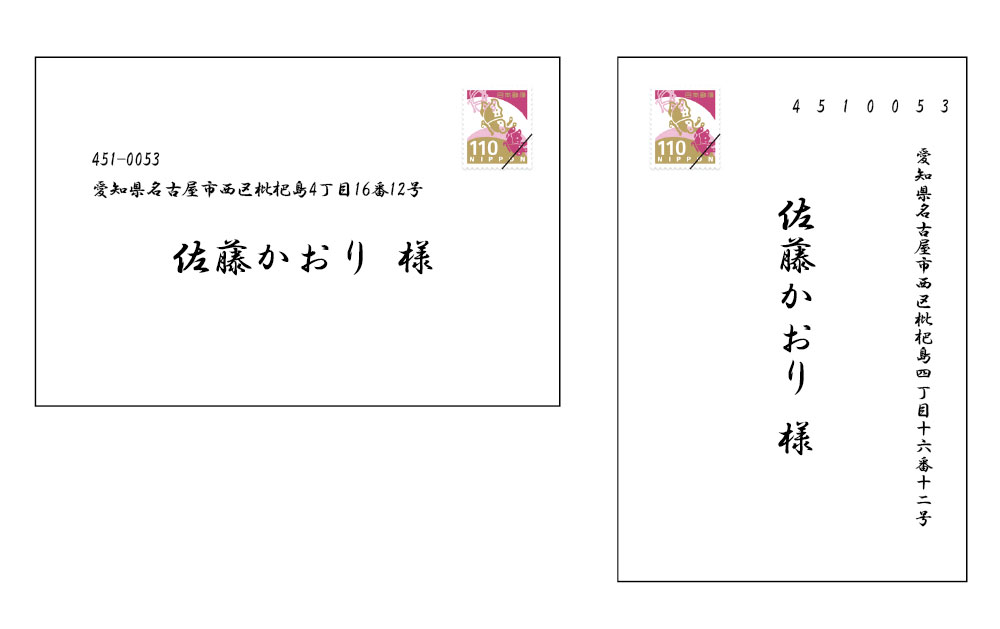

封筒の宛名書きについて

宛名書きは、招待状の文章が縦書きなら封筒も縦書き、横書きなら封筒も横書きにします。

「毛筆で手書きがマナー」と過去には言われ、確かに毛筆でしっかりと書いたものは、しっかりと準備したという印象を与えるのですが、横書きの招待状が増えて、筆では書きにくいのも事実です。

縁起よく太く濃く書くというポイントは外せませんが、筆記具はサインペンなどでもよしとされるようになってきました。

また、印刷での宛名書きも定着してきているので、パソコンを使用して印刷してもよいでしょう。

ただし印刷する際の汚れには十分気をつけて!

万が一のことを考えて、封筒は少し多めに用意しておくと安心ですよ。

切手は「慶事用切手」を使用するのが一般的です。

85円、110円の2種類があります。

封筒は中身によって重さが変わるので、切手を買いに行く際に、郵便局に実物を1セット持参して、重さを量ってもらうのが確実です。

そして、返信ハガキにも85円を忘れないように貼りましょう。

封筒の差出人名が横書きになっている封筒は宛名も横書きに。

縦書きになっている場合は、宛名も縦書きに。

それぞれ切手の貼る位置に注意しましょう。

先ほど記述した忌み言葉「別」が含まれているからです。

せっかくそういったマナーに気を配って招待状を作成したのに、切手部分に忌み言葉が入っていては矛盾…ですよね。

その為、当店では、後納郵便マークのデザインや印字サービスはあえて行っておりません。

慶事用の切手は、一生の中でも、使う機会はなかなかありませんし、せっかくなら、慶事用切手をぜひ、ご利用頂くことをおすすめいたします。

昨今では、WEB招待状も増えてきて、紙の招待状を出される頻度は減ってきていますが、ぜひご自分のスタイルにあわせて、素敵な招待状を作成してくださいね。

メールフォームおよび、公式LINEからのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、こちらをどうぞご利用下さい。

当店からのお問い合わせ内容のご返信は10時~17時までの間となります。

また、営業時間外または定休日にお受けした問い合わせについては、翌営業日以降の対応となりますので、あらかじめご了承ください。

ペーパーアイテム専門店「Blue&White」

〒451-0053 愛知県名古屋市西区枇杷島4丁目16-12-1F

Copyright ©ペーパーアイテム Blue&White All Rights Reserved.